这里的“他们”指的是竞争对手。如果留心观察一下2011年各家工程机械企业的营业收入,不难发现,脚步声最能让徐工感到压力的是长沙双雄——中联重科和三一集团。

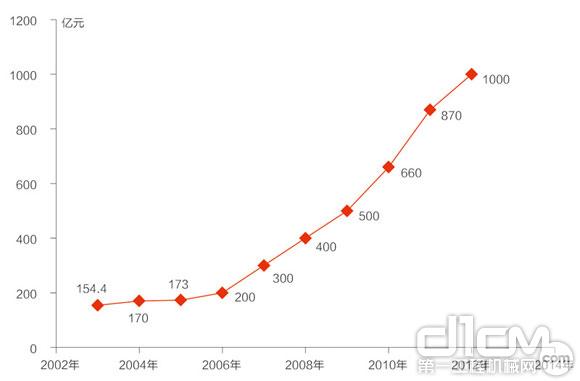

2011年,徐工集团的营业收入迈过800亿元大关,达到870亿元。当年,中国工程机械行业共有三家迈过营业收入800亿元大关的企业,除了徐工集团以外,另外两家正是中联重科和三一集团,两家企业的营业收入分别为848亿元和802亿元。

从绝对数据上来看,这两家企业还未能超越徐工。但是,“相对于800亿来讲,相差几十亿已经显不出什么”,王民并没有强调徐工在营业收入上仍然保有的领先,相反,却是感到了危机重重。

一方面,是竞争对手的雄心勃勃;另一方面,三家企业之外的人也在期待一场好戏的上演。2012年,这种纷争尤为激烈。见诸报端的许多报道中,关于这三家企业,都有以“行业第一”的口吻来形容的。

而且,在2012年,中联重科和三一风头正劲,詹纯新和梁稳根分别摘得2011和2012中国年度经济人物的称号;产品吨位纪录之争、三一迁址事件将矛头指向中联重科、两家企业的各种“门事件”……可以说,从气势上来看,这两家企业争夺的,才应该是中国工程机械行业第一的宝座。

而这一年时间内,徐工的各项投资、改制计划不断公布,但似乎都不足以吸引人们的关注。然而,岁末年初,当大家必须提交答卷的时候,看似低调的徐工拿出的数据却是突破千亿元。

“必须承认,竞争对手的发展速度非常快。三年前,我曾在集团内部的会议上讲过,对手已经将油门踩到底了,这时的徐工如果再不提速,如果这样下去,徐工的第一位置很可能要拱手让出”,王民说,“现在,徐工要发力了。”

打破枷锁才可以谈改革

从企业发展的步伐来看,我们不难发现,2010年之后的徐工,开始酝酿一场大变局。2012年,事业部制的改革大幕开启,徐工集团这艘航空母舰开始“变形”。

然而,此时也有人在质疑,此时的改制会不会已经太晚?事业部制的推进是不是也太晚?王民说,实际上,徐工的改制由来已久,之所以现在才有这样大的动作,不是源于不想,而是不能。

徐工集团是国内首个参加国际工程机械展会的企业,图为在国际工程机械博览会上壮观的徐工产品群

道理其实很简单,在2010年以前,徐工确实无法提速。当时的徐工身上,有两道枷锁,一道是在2005年被捆上的,另一道则更早,起源于1994年。

首先说第一道枷锁。这件事起源于新世纪初徐工的第一次改制试举,也就是后来被大家熟知的美国对冲基金凯雷意欲并购徐工但未果的事件。

2008年7月23日,这道枷锁被打破。徐工集团工程机械有限公司和凯雷投资集团共同宣布双方于2005年10月签署的入股徐工的相关协议有效期已过,双方决定不再就此项投资进行合作,徐工将独立进行重组。在这段时间里,徐工无法实现重组的愿望,因此可以说一直处在一种困兽的状态。

第二道枷锁则更有历史成因,1994年10月,徐工与卡特彼勒中国投资公司共同注资3800万美元组建卡特彼勒徐州公司。主要生产液压挖掘机、履带式推土机及相关土方和工程机械产品和零部件。这件事在当时的中国工程机械历史上可以说是最有影响力的合资案例——一方是世界工程机械行业的第一,另一方则是中国工程机械行业的第一。

事实上,这次合资为徐工带来的发展机遇也是巨大的。因此,我们并不会否定这次投资的巨大意义。但是,这一项合作的附加条件却束缚了徐工发展的手脚,那就是徐工不能独立生产合资企业所生产的产品。双方的合作并非一帆风顺,因此,2008年底,应卡特彼勒的要求,双方开始谈分手的事;2009年,徐工成立挖掘机公司,致力于小型挖掘机的研发和生产;2010年6月1日,徐工将持有的卡特彼勒(徐州)有限公司15.87%股权挂牌转让。双方长达17年的“恋爱”告终。

可以说,2007年凯雷事件的告终,打破了徐工重组再启动的枷锁;2010年徐工退出与卡特彼勒的合资公司,为企业产品线的延伸铺好了基石。

2024-04-18 09:51

2024-04-18 09:51

2024-04-18 09:50

2023-11-21 09:32

2023-11-01 14:51

2023-09-19 10:22

2023-09-14 09:30

2023-08-08 14:26

2023-07-31 09:32

2023-07-31 09:18