《大国重器》六次拍摄徐工背后的故事

转载 2013-11-19 16:09 徐工 来源:徐工

一部央视专题片,在一个企业前后共拍摄六次,也许只有徐工集团有这个荣幸了。

从2012年5月11日到12月31日,大半年六次拍摄,既经历了近40度盛夏酷暑,也经历了零下近10度的数九严寒,摄制组留给徐工的印象是职业、敬业、严谨和大气,摄制组也对徐工人的热情、细致、周到、一流的配合和徐工创新的技术、国际水平的产品、庞大的规模和行业龙头的风范赞誉有加。

早在2011年,由国家工信部、中央电视台、中国工业报社共同组织的我国首部大型工业纪录片《大国重器》拍摄启动。消息传到徐工集团,企业上下倍感鼓舞和振奋,终于有一部全面反映中国装备制造业发展成就的专题片了。徐工集团董事长、党委书记王民高度重视,要求徐工积极参与,全力支持和配合。

5月11日至13日

《大国重器》拍摄的第一家企业

5月11日,天气晴好。央视总导演刘宝恒,中国工业报社总编、《大国重器》总策划杨青,《大国重器》前期总编导张社生,带领编导、摄像、剧务一行6人,风尘仆仆从北京来到徐工,开展前期现场调研选景和采访拍摄。徐工集团是《大国重器》采访拍摄的第一家企业,显示了各方面对徐工集团的重视。

编导组在与徐工集团王民董事长和有关领导进行了深入的工作交流后,马不停蹄地考察了即将竣工的徐工四大制造基地。他们大多数是首次来徐工,虽早有耳闻,但实地考察后,还是为徐工的规模和实力所震撼,尤其是看到全球最大跨度的连体厂房,张导兴奋地表示一定要用航拍,才能表现出徐工的气势;在观看了获得国家科技进步奖的有“钢铁蜘蛛侠”之称的山地挖掘机表演时,更是兴奋地表示要准备用在片头。

张导专业素养极高,他曾在美国、英国从事纪录片拍摄,对每一个镜头、每一个创意都追求完美,当他说起曾在BBC拍摄纪录片的经历和故事时,让我们每个人都啧啧称奇,大开了眼界。杨青总编作为中国工业发展的见证者,对装备制造业每个企业都如数家珍,按照王民董事长的话说:“杨总编对徐工的理解比大多数徐工人都全面透彻。”

5月12日,在徐工总部,由张导主持,对王民董事长进行了2个多小时的现场采访。王民董事长从徐工的历史轨迹、奋斗之路、改革创新、技术制胜、国际化及企业文化等多个方面,剖析了徐工发展的成功经验,表达了徐工推动国家装备制造业振兴的雄心壮志。

5月29日至6月2日

拍摄800吨全地面起重机施工

5月初,徐工集团宣传负责人刘刚及时向摄制组通报:5月30日,具有国际水平的徐工800吨全地面起重机在河南鹤壁有一次超高难度的施工作业。张导闻悉,虽正远在西藏拍摄档期很紧,仍当即决定赶到河南要拍好这次施工。

5月29日,张导带领摄制组一行6人从北京、西藏、江苏多个地区,日夜兼程赶到河南北部煤城鹤壁的工业园区宝马化工厂。

最让企业感动的,是摄制组老师们的谦和与大度。5月30日,由于徐工的800吨起重机途中堵车,要迟两天才能到达鹤壁,这一下子打乱了摄制组的计划。张导反复权衡,为了保证计划的推进,打了一个空档,利用这两天,从鹤壁赶到济南,完成了山东一家企业的拍摄任务,又连夜赶回,在第三天800吨即将到达前就位。这一过程中的辛苦且不说,张导见到徐工人的第一句话就一连串的“没耽误事吧”,为此,我们很是敬佩和惭愧。

连续5天的不间断跟踪拍摄,从与6位老师的接触中,有很多感触,也学习到了一种精神——那就是敬业!

为了多拍些素材,摄制组从早上5点钟天刚刚亮开工,一直工作到凌晨两点还在忙着给素材归档。施工场地因为在工业园区,周围没有餐馆,摄制组的老师们与施工工人们一同在化工厂食堂吃工作餐,而我们的工作餐也非四菜一汤,顿顿是当地的一碗素面。

徐工重型市场部苗壮仍然记得: 5月31日下午,天公不作美,刮起了5级大风伴随着大雨,我们的800吨起重机正把高23米、重190吨的废旧甲醇合成塔移走,这在业内是一次非常高难度的作业。张导为了抓住这次高难度施工机会,带着摄像聂老师、王老师、达老师在雨水中坚持捕捉镜头,为了保护摄像机,带的雨伞都给摄像机撑着,自己淋在雨水里。

最让我们敬佩的是摄制组老师们的专业素养,为了拍摄800吨全过程吊装,聂老师在房顶上一呆就是一整天。6月的天气,热得不行,直头暴晒不说,还得不停地盯着机子,不要过热了,不要电不足了;张导也时刻盯在现场,好多人热得躲到空调屋里、车子里避暑,他和几位摄影师一直盯着现场的一举一动,或是拍摄一组工人的微镜头,或是抓拍工人操作的动作,再或者拍摄一组800吨吊臂组装的过程,总之一刻也闲不住。到了晚上,我们都累得不行,吃了饭早早就睡了,张导他们还要把当天拍摄的素材理一遍,编上号,存好档,“这么多的镜头画面,不及时分类归档,后期编辑起来就会非常麻烦”,负责素材管理的孟老师说,他们每天都要整理到凌晨2点多钟。

忙碌的5天拍摄结束,我们和摄制组在当天下午就告别了,因为时间紧,没有庆功宴、没有告别式,又各自投入到下一个目的地工作了。

品牌知名度的魅力靠的就是这个团队人员的魅力——职业、敬业!这也正是我们每一个人值得学习的,“职业、敬业”给人一种向上的力量!我们也常拿此自我勉励自己,做就要做最好。

6月20日至21日

拍摄南美订单2000台产品装船

2011年,徐工成功签订“中国工程机械第一大单” 总价值48.42亿元6025台产品南美订单。从2011年6月20日首批次发车到第五批车辆发运,历经整整一年。

2012年6月20日,《大国重器》摄制组亲赴连云港,拍摄第五批2000台徐工产品发运的壮观场景。进出口公司专门作了周密的部署,全力配合确保拍摄任务完成。

6月20日下午,拍摄组抵达连云港码头,开始拍摄。由于下午涨潮,船一直无法靠岸,下午顶着烈日拍摄了两个多钟头后始终没法达到完美的拍摄效果,因此拍摄一再往后推。为了保证拍摄效果,摄制组一直拍到凌晨3点多才回宾馆休息。

一直跟在现场的徐工进出口公司刘爱军介绍说:6月的连云港,温度已经达到了36、37度,夜里,码头的灯光一打,蚊虫都集聚到灯光下,每个拍摄组人员和工作人员腿上胳膊上都被咬了好几个大包。但是港口周围也没有超市、商店,没法购买花露水等驱蚊产品,摄制组的人只能不时吐几口唾沫抹在蚊虫叮咬的地方用来止痒。

更让人感动的是,两位主摄制人员都达到60岁的高龄,但在拍摄的过程中一直坚持着,没休息。拍摄过程中的晚餐也是在港口解决的,一个汉堡一杯可乐就是拍摄三个多小时后的晚餐。

为了赶得上拍摄清晨朝阳时分装船的镜头,摄制组的人员在凌晨3点多回到宾馆后,没睡2个小时,又开车赶往码头,只为了能拍摄到日出装船的镜头。

千台徐工产品迎着朝阳,带着中国装备制造人的重托,骄傲地驶向大洋彼岸,一个个激动人心的壮观画面也经央视呈现给了全国的亿万观众。

9月10至13日

拍摄全国吊装大赛

9月10至13日,“徐工杯”第二届全国吊装技能竞赛期间,这次是由秀气而又才华出众的央视女编导戈飞率《大国重器》摄制组一行7人来到徐工,拍摄了由徐工承办的全国吊装大赛中徐工产品的盛大场景。

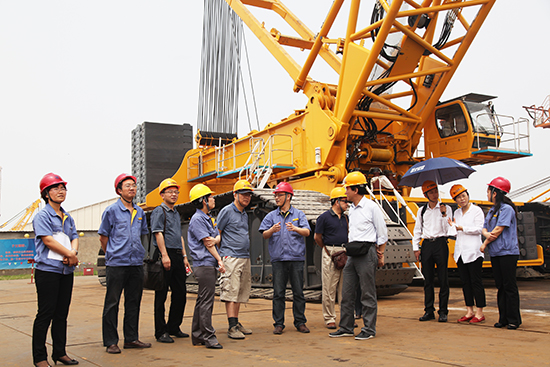

摄制组对比赛中的每一个吊装镜头都精雕细琢,力求完美。拍摄间隙,戈导还来到徐工几大制造基地考察取景,与王民董事长和徐工重型、徐工科技相关领导进行了交流,与全球最大吨位履带起重机主设计师孙丽等沟通采访,初步确定了下一步徐工拍摄方案,重点是以国际先进水平的4000吨级履带起重机和1600吨全地面起重机为线索,展现徐工依靠科技创新,始终引领行业发展,打造全球领先产品和世界级企业的实力与风采。

11月28日

拍摄上海宝马展徐工展台

11月27日,亚洲规模最大的上海宝马工程机械博览会(bauma China 2012)在上海新国际博览中心隆重举行。几千家全球工程机械企业同场竞技,中国工程机械行业领军企业徐工集团携41台高精尖产品再次高调亮相此次国际级盛会,向世界展示了徐工高端制造科技和世界级企业的雄厚实力。

28日上午,戈飞率10人摄制组从苏南驱车带着设备赶到上海展场,计划用一天时间,先拍一家同行业企业后再拍徐工。由于在大门口一个多小时也迟迟等不到该企业的人员,戈飞给徐工刘刚打电话,由于早已做好了充分的准备,不到5分钟,徐工人带着小推车和10几个入场证就来到门口,拍摄团队和大批摄像器材顺利进场。

穿过拥挤的人群和众多的展区来到徐工展位,摄制组被徐工展品的气势和实力所震撼,不住地感叹:“太壮观了”!戈导立即安排选景和拍摄,工作人员铺设轨道、架起设备,有条不紊地投入拍摄。摄制组为了抓住阳光好的时候赶拍镜头,一直顾不上吃饭。一小时、两小时、三小时过去了,在场的徐工人无不为央视人的敬业精神所折服,经再三劝说,下午3点多戈导才带领大家用几分钟时间快速扒几口盒饭,马上投入现场拍摄。一直工作到下午5点半,太阳西斜,光线逐渐暗淡,摄制组拍完最后一个镜头,顾不上休息一下,就驱车连夜赶往苏南,因为第二天还有拍摄任务。

12月15日至19日

拍摄智能化装载机基地

12月15日,戈飞率10人的大摄制组再次来到徐工,与徐工相关人员座谈商定拍摄计划后,第二天就投入了徐工装载机智能化制造基地的拍摄。由于为了抢时间,摄制组从苏南直接赶过来,只穿着秋装,也没有时间购买,正值徐州冷空气来袭,气温降到零下5度。一大早,摄制组成员里三层外三层把能穿的衣服都套在了身上,还仍不住地搓手。可来到现场,他们看到的是徐工铲运机械事业部领导早已给每人准备好的工作服棉袄和服务推车上的杯杯暖茶,感谢之情洋溢在他们的脸上。

为确保拍摄的素材能够准确反映出基地先进的产品制造水平,摄制组顾不得长途的劳累,一到基地便与事业部分管技术、生产的领导进行细致沟通,并展开了又一遍的踩点工作,一位当时跟随摄制组负责协调基地拍摄的事业部员工回忆说:“装配分厂固定积放链的桥架,男同志上去都会觉得腿发软,这么高,戈导这样一位秀丽娇小的女同志竟然一点胆怯之心都没有,毫不犹豫就爬了上去,令人敬佩。”结束了踩点工作,导演组迅速制定了拍摄计划。拍摄当天,大批量的拍摄设备到达现场,一部专门为拍摄准备的电动小叉车,为摄制组设备转场提供了极大的方便。为了保证每一个镜头画面效果,摄制组常常一个镜头反复拍多次。

上午最后一个镜头拍摄完成,戈导舒了一口气,抬起手腕看看时间已将近中午一点,事业部领导已等在那里邀请摄制组一起吃午饭,戈导再三表示不愿给企业添麻烦,在职工食堂就餐就可以,希望节省时间尽快拍完开始下一场地的拍摄任务。坐上事业部安排的通勤车前往餐厅,不到十分钟的车程,便听到车上传来打呼噜的声音,从上一拍摄地赶到这里,一分钟都没有来得及休息就开始了工作,他们实在累坏了。用餐期间也是一边吃着,一边讨论着下午的拍摄计划。

在徐工大吨位装载机智能化制造基地,贯穿喷涂、装备到物流、全长11000米的积放链可以说是当今工程机械行业徐工首家应用,也是体现基地先进制造水平的亮点之一,为了更好的通过镜头语言向观众表达其先进性,戈导带着摄像师不停地穿梭在积放链下不断调整机位寻找最佳拍摄角度,这可紧张坏了在场的所有人,积放链悬挂结构件后,人行走在下方是很危险的,按规定人不可以在下方行走,为了拍摄效果,戈导坚持从积放链下方进行仰拍,她对工作忘我的执着精神深深感染了在场的每个人。数九严寒,尽管基地有恒温设施,但赤手扛着摄像机拍摄一天下来,摄像师的手被冻得有些红肿,尽管服务人员将泡好的开水和奶茶端到他们面前,可他们大多顾不上喝,只见摄像师利用调整机位的间隙搓一搓手便又开始了下一条的拍摄,在场的徐工人无不为他们的敬业精神所感动。

12月19日至31日

拍摄起重机械制造基地

摄制组在智能化装载机基地连续四天紧张顺利拍摄后,顾不上休息就来到徐工大黄山起重机新基地拍摄大吨位起重机调试。预报说天气将有变化,而且大吨位起重机调试后,就要拆卸发往客户,所有工作要迅速完成。拍摄机会难得!戈导笑谈她曾听到过一句话“天佑徐工!”,那一天天气真的好给力。

当所有起重机以最挺拔的姿态进入镜头时,戈导笑了,时间一分一秒的过去,完美的镜头不断呈现。下午两点,大风乍起,而接下来将进行高空54多米的拍摄。

当时地面风力4级,预计高空将达到12米/秒的风速,大约接近六级的风力。气象专家说“塘库河面波涛涌,撑伞迎风难走动”!

等不了这么多了,戈导已经和摄像师升到了高空,姣小的身影更显模糊。地面上所有人紧张有序地配合导演的所有要求,导演和摄像师在高空中站了2个多小时……最后一个镜头结束,消防车的高空平台缓缓放下,戈飞艰难地踏上地面,此刻她的膝盖已被刺骨寒风冻的僵硬;在地面上的一名调试工说“后背都是汗,浑身闷,打开拉链,真冷……”!完成了既定的拍摄目标,戈导却感冒了,嗓子疼、头疼。但一进入拍摄,她就像什么事也没有发生一样,永远是那么严谨、细致、干练、有条不紊。

集团党委副书记李格、起重机械公司党委书记徐筱慧下午来到调试场看望寒冬中工作的摄制组,不仅带来了徐工的问候和敬意,还带来了棉衣、棉裤、帽子、围巾、手套等“全副武装”,摄制组成员紧紧握着公司领导的手,整个调试场被一股浓浓的暖意和亲情包围着……

摄制组顺利地完成室外场景,转战厂房内拍摄一台起重机的诞生。由进料开始、经过切割、打磨、检验、焊接、成型、组装、调试、检测……数十个环节,完美展示流程严谨,工序间贴合规范,导演组精确抓住每个环节的关键点。

戈导带着摄制组在室内往返数十次,每个来回近400米。近10天下来,他们的步行长度相当于半程马拉松了。在吊臂折弯生产环节上,为了展示徐工装备的先进,扑捉工人 “谨小慎微”的认真劲儿,更好地呈现出钢材的光感,他们在折弯设备前足足又站了一个下午。

12月25日,圣诞节。一天的拍摄很顺利,当摄制组回到房间,看到徐工精心准备的鲜花和圣诞巧克力时,每个人都是惊喜地连声说着感谢。

但是晚饭之后,摄制组谁也没有外出庆祝节日,而是立即回到房间,整理一日的影像资料,为器材充电、记录文案、做好次日的所有准备。在他们身上,我们真切地感受到大国重器的拍摄意义和每个参与者的使命感和责任感。

要展示好徐工就要展示好徐州,两者相辅相成。12月26日凌晨四点,当摄制组登上云龙山顶,放眼望去,脚下的云龙湖水面开阔澄澈,湖边婆娑的树木显得精神抖擞,远处高楼林立点缀着湖岸,……一幅幅徐州的优美镜头被收录下来后,我们惊叹于戈导具有创意的构思和独特的视角。

12月27日,一场大雪悄然而至,整个徐州银装素裹。在世界最大吨位的4000吨履带吊前,孙丽和她的研发团队在进行紧张的极限吊装试验,而戈导则率领团队忙碌地拍摄。试验取得圆满成功,拍摄也十分顺利,两位杰出女性用实际行动展示着在不同领域里追求精益求精的精神。

30日的徐州,雨雪洗出一个“好天”!顺利完成了对王民董事长的专访。31日阳光明媚,集团领导和宣传部门人员早早来到现场,陪同摄制组完成最后一个上午的拍摄内容。戈导脸上始终洋溢着微笑,不但拍摄任务完美收官,还结识了同样认真负责的徐工伙伴。2012年的最后一天,完美收官。

16天的朝夕相处,共经风雨严寒,分别的一刻,十分不舍。我们真切感受到大国重器所传递的力争上游的信念和胆魄,摄制组留给我们的是谦虚内敛、敬业专业、团结奋斗的精神气质。

再见各位,再见戈导,共同期待着《大国重器》播出的历史性时刻!

补 记:后来再与戈飞导演联系,她说:“感谢徐工、感谢你们为中国装备制造业所做的贡献,徐工的成绩每个人看了都会感觉振奋,赞美和荣誉徐工当之无愧。现在我们团队成员都有了一种徐工情结,在路上只要一看到徐工的产品,都会情不自禁地喊出:快看,徐工!”